La frase es de Ernst Gombrich y la escribió en 1972 (Scientific American, volumen 227), bastante antes de la expansión masiva de la imagen digital. Gombrich la sostiene advirtiendo que somos bombardeados constantemente por imágenes visuales desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, y, si nosotros mismos somos lo suficientemente expansivos, el bombardeo continúa cuando estamos dormidos con las imágenes oníricas, que son visuales. Todo esto es cierto. Lo fue en los setenta, lo fue antes y lo es ahora. Pero lo que Gombrich no confronta realmente es qué es exactamente lo visual. Puesto de otra manera, a pesar de que Gombrich señala las limitaciones comunicativas de lo visual, la cuestión a dirimir es si la nuestra es una época en la que la lógica de lo visual ha suplantado a la lógica de lo verbal. Una cosa es esgrimir el argumento cuantitativo de que «hay más imágenes» y otra esgrimir el argumento cualitativo de que «pensamos con imágenes». Si las imágenes no sirven para pensar, sino digamos, para entretener, decir que estamos en una época visual revela mucho del peculiar momento en que vivimos en lo que atañe a nuestra relación con el mundo solamente si lo visual y la imagen son lo mismo. Pero ¿acaso lo son? Esto que ustedes leen en este momento es en cierto sentido visual y en otro verbal. ¿Qué es exactamente lo visual? No es, no podría ser, simplemente lo que vemos.

El presupuesto tácito de afirmar que «la nuestra es una época visual» es que «la nuestra ya no es una época verbal». Esa es la oposición tácita. Pero, por lo visto, hay que redefinir la oposición tácita verbal/visual para poder continuar. ¿Qué hace, entonces, que una época sea visual o verbal? Mi respuesta es: el tratamiento que le dé a sus significantes. Es decir, la cuestión es si son estos, los significantes, los que producen «efectos de significado» o más bien si son los significados los que producen «efectos de significante». En el primer caso, estaríamos en una época verbal, en el segundo, en una época visual. La distinción no es entre imágenes y palabras (meros sustantivos), sino entre ver y leer. Y aquí, atender a los procesos y conexiones en los que se ven envueltos los significantes en sus relaciones con los significados es crucial.

¿Qué es un significante? Un significante es una marca sensorial (o su huella) que tiene dos propiedades: (a) no significa nada y (b) produce un (efecto de) significado. La primera propiedad asegura que un significante no es un significado; la segunda, que, sin embargo, los produce. Si bien un significante es una marca sensorial, esta puede pertenecer a cualquier sentido. El significante no privilegia al oído sobre la vista o el tacto. Lo importante aquí no es el modo de percepción, sino el proceso en el que se ve involucrado, el de producir efectos de significado.

Un ejemplo aclarará la idea: si voy manejando por la carretera y un automóvil que viene en sentido contrario me hace un juego de luces (las prende y apaga repetidamente), yo puedo creer que ese juego de luces «significa algo» aunque no sepa exactamente qué, o puedo creer que no significa nada. Si un kilómetro más tarde veo un carro policía con un radar que mide la velocidad, puedo atar el juego de luces a la indicación de que reduzca la velocidad porque hay un policía más adelante. Eso es un significante, una promesa de significado, una marca sensorial que en algún momento puedo canjear por otra cosa. Pero hay algo esencial que este ejemplo ilustra y es que hay una distancia, un diferido, entre el significante y el significado. La conexión no es inmediata. A pesar de la visualidad inherente del ejemplo, lo importante en él es el trabajo de la conexión entre significante y significado que se expresa como este diferido en espacio y tiempo y que constituye la verbalidad del proceso. Hablamos de significado como si supiéramos lo que es, pero en verdad no es claro qué pueda serlo. Cierto, decimos que la palabra perro tiene significado y que trumo no lo tiene, pero es difícil convenir en una noción de significado más allá de ciertas vaguedades como «es un concepto, es una idea… ». Algo sabemos, sin embargo. Por ejemplo, los significados no están hechos de marcas sensoriales (ni de sus huellas). Esto parece tautológico porque parece querer decir solamente que los significados no son significantes, pero esto es importante de recalcar: los significados no son significantes. Puesto en términos más dramáticos, pero no por ello menos exactos: los significados no son verbales, son visuales, es decir, son los resultados de procesos. Esta es la idea que debemos tener en cuenta, la de la distancia entre significante y significado. Si la distancia tiende a cero, la época será visual; si tiende hacia el infinito, será verbal. Es por ello que en este sentido de verbal (el sentido en el cual el significado no es verbal), el juego de luces del ejemplo anterior es verbal y los significados son visuales.

Corolario: los significados no son las palabras que aparecen a la derecha de una entrada léxica en un diccionario. La definición de una palabra es simplemente un montón de significantes.

¿Produce lo visual pensamiento? El propio Gombrich lo dudaba. Siguiendo el modelo Bühler-Jakobson de las funciones comunicativas, Gombrich sostiene que lo visual trabaja sobre las funciones enfocadas en el emisor (emotividad) y en el receptor (afectividad), pero no, crucialmente, sobre la función referencial centrada en el mensaje mismo. Hay un doble sentido en el que esto es cierto. Primero en términos del sentido normal de la distinción verbal/visual, cuando parece que el mensaje visual es referencial; por ejemplo, una señal de tránsito tal como una luz roja, la imagen visual funciona solamente si se apoya en una imagen verbal, «pare». Lo visual es emotivo y afectivo, pero no es referencial, aunque parezca. Cuando el viejo dicho de «una imagen vale por mil palabras» es cierto, lo es porque esa imagen está sostenida a su vez sobre mil palabras que la hacen posible; es decir, la imagen está sostenida sobre mil palabras que permiten leerla.

Pero las dificultades referenciales que Gombrich señala son correctas también en el sentido redefinido de la distinción. Después de todo, las imágenes no solo se ven, sino se leen. Los animales subhumanos ven imágenes, pero no las leen (al menos no en el sentido que estamos discutiendo). Tal vez esta sea la marca más decisiva de la distinción: lo visual se ve, lo verbal se lee. En este sentido, los significados como criaturas visuales nunca producen pensamiento. Al contrario, señalan la muerte del pensamiento. El pensamiento existe solamentè en la lectura, es decir, en el trabajo de la distancia entre significante y significado. Ese tramo es lo que Saussure llamaba significacion, aunque el pensaba que el tramo era inmediato y nosotros pensamos que debe entenderse como diferido.

No hay épocas puramente visuales o verbales. Decir que «la nuestra es una época visual» no es otra cosa que decir que el péndulo romántico, irracional, informal está de moda, o es bien visto, o es predominante. El peligro es que estas épocas suelen ir acompañadas de movimientos fascistas en política y de propaganda en arte. En verdad, necesitamos ambos ámbitos, el visual y el verbal, y un delicado balance entre ellos.

El peligro del que hablo en el párrafo anterior se construye cuando el diferido entre significante y significado se reduce a cero. Cuando el significante no tiene tiempo o espacio para elaborarse y es atrapado rápidamente por un significado, pensar es imposible. El resultado es una serie de asociaciones fijas e inmutables sin elasticidad. Quien controla tales asociaciones controla el sistema simbólico porque basta una articulación mínima de significantes para conseguir los fines deseados. Por ejemplo, el significante Osama bin Laden es incuestionablemente malo y el significante amor a la patria es incuestionablemente bueno. Si todo ya está decidido de antemano, si toda distancia entre significante y significado se reduce a cero, no hay forma ni necesidad de articular pensamiento.

Cuando ocurre tal osificación, los significados van por delante. En el caso del arte, el efecto es trágico. Este es el caso del artista que quiere expresar una cierta idea (desesperación, memoria, vacío, lo que sea … ) en una obra y su único problema es encontrar los significantes adecuados. Como cualquiera que haya practicado algún arte entenderá de inmediato, así no son las cosas. Si, el artista tiene gran control sobre técnica y forma (hay buenos y malos artistas), pero al mismo tiempo tiene un gran descontrol sobre el efecto de significado de su obra. Fue un jerarca soviético quien dijo que «lo que el Estado no entiende es malo para el Estado». Exactamente y para cualquier Estado. Por ello, el arte y el Estado están, deberían estar, en los polos opuestos del sistema simbólico. Uno, el Estado, quiere entender todo y fijar de una buena vez las ataduras entre significantes y significados; el otro, el arte, quiere provocar efectos de significado no totalmente domesticables. Tal vez por ello, la arquitectura sea con frecuencia (aunque no siempre) la menor de las artes (siguiendo a Hegel), al menos en los momentos en los que obra por encargo oficial de un Estado. Un ejemplo claro de esto fue el encargo oficial del Estado peruano de construir un Lugar de la Memoria, los proyectos presentados y la consecuente justificación de parte de los arquitectos de cómo habían «solucionado» los significados del encargo oficial. El resultado fue predeciblemente visual.

Decir que «la nuestra es una época visual» no es precisamente un piropo. Es, simplemente, la constatación de que nos resulta imposible pensar lo que está ocurriendo. Y que esa imposibilidad la llenamos de figuritas para pasar el rato largo del momento capitalista que nos ha tocado vivir.

Una de las señales de que, en efecto, estamos en una «época visual» es el relativo éxito de la versión imaginaria del conflicto armado tal como aparece en Yuyanapaq respecto del informe verbal. Nadie ha discutido con seriedad las imágenes. Ante ellas, el coro repetitivo es el mismo de todos lados: «que no se repita», etcétera. Las divergencias ocurren con el informe verbal, que en buena cuenta es una guía para la lectura de Yuyanapaq. Por eso, quien controla el informe verbal y lo convierte en figurita imaginaria con sus significantes bien atados a sus respectivos significados habrá ganado finalmente la guerra. No es extraño tampoco que en una «época visual» como la nuestra el arte ya no venga acompañado de palabras que lo eluciden y piensen. La ausencia de crítica es evidente y está al servicio del proyecto de ahogar de imágenes los pocos reductos del pensamiento que quedan.

Si en este sentido lo visual no piensa, si es por el contrario la muerte de todo pensamiento, esto no quiere decir que no hay un lugar para lo visual en nuestras formaciones de pensamiento. Repito para que no se entienda mal: lo visual no es simplemente lo que se ve. Lo visual es lo que no se lee. Hay textos verbales que son visuales porque en ellos los significados ya vienen atados a sus significantes y la necesidad de leerlos desaparece. Al mismo tiempo, hay cuadros, videos, edificaciones que son verbales porque deben leerse. Y la lectura es este trabajo de la significación que termina, luego de articulaciones, diferidos y distancias, en un significado. Lo crucial es darse cuenta de que lo importante no es coleccionar significados, sino reinventar significaciones cada vez que las articulaciones que conectan significantes y significados en sus relaciones con el mundo hacen crisis.

El peligro real, entonces, es la fuerza anuladora de la distinción entre lo verbal y lo visual, que en buena cuenta es una fuerza anuladora del pensamiento. Dicha fuerza está presente en todas partes hoy en día como instrumento regulador del trabajo humano al servicio del capital. En el arte está presente como mecanismo regulador de la información. El peligro real es pues que la nuestra no sea siquiera una época visual.

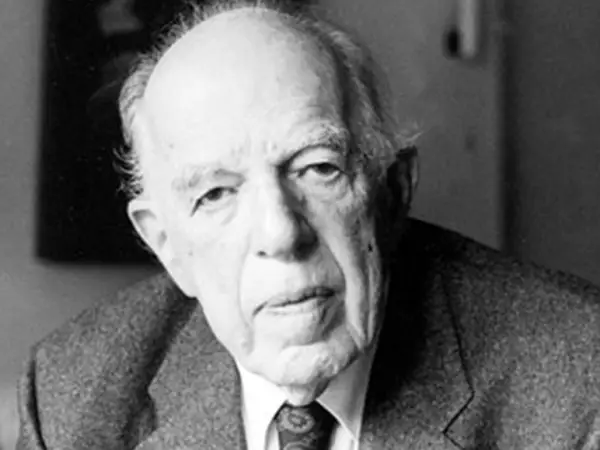

Por Mario Montalbetti

Este ensayo fue recogido en el volumen En una orilla brumosa: cinco rutas para repensar los futuros de las artes visuales y la literatura (2021), editado por gris tormenta.

Mario Montalbetti (Lima, 1953) es Profesor Principal de Lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha escrito nueve libros de poemas: Perro Negro (1978), Fin Desierto (1995 y 1997), Llantos Elíseos (2002), Cinco segundos de horizonte (2005), El lenguaje es un revólver para dos (2008), Ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano (2008), Apolo cupisnique (2012), Vietnam (2014), Simio meditando (2016) y Notas para un seminario sobre Foucault (2018). Su poesía reunida ha aparecido bajo el título de Lejos de mí decirles (Editorial Aldus, Ciudad de México 2013 y Ediciones Liliputienses, Cáceres 2014); una selección de la misma apareció bajo el título En una lengua rompida en Ruido Blanco (Quito, 2017) y otra bajo el título Huir no es mejor plan en Mansalva (Buenos Aires, 2017). También ha publicado Lacan arquitectura (con J. Stillemans, Fondo Editorial PUCP, Lima 2009); Cajas, un estudio sobre lenguaje y sentido (Fondo Editorial de la PUCP, Lima 2012), la colección de ensayos Cualquier hombres es una isla (Fondo de Cultura Económica, Lima 2014), El más crudo invierno. Notas a un poema de Blanca Varela (Fondo de Cultura Económica, Lima 2016), Ceguera y sentido del poema (Bisturí 10, Santiago 2019) y El pensamiento del poema (Marginalia, Santiago 2019 y Kriller71, Barcelona 2019). Es co-director de la revista Hueso Húmero.